Сетевое издание www.techinsider.ru, 22.04.2025

Советская наука всегда славилась уникальными исследованиями, блестящими результатами и всемирно известными открытиями. К одним из таких достижений относятся подводные научные эксперименты. В следующем году исполнится 55 лет эксперименту Южного отделения Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН по самому длительному в нашей стране пребыванию акванавтов под водой.

Первая советская подводная лаборатория

Речь идет о так называемых «подводных домах» или «подводных лабораториях», устанавливаемых на морском дне для проведения исследований при длительном пребывании человека под водой. Это замкнутые объемы с повышенным давлением дыхательной смеси, равным давлению воды на глубине установки.

Интерес у океанологов к созданию донных обитаемых лабораторий, обеспечивающих многосуточную работу водолаза под водой, возник после проведения французским исследователем Ж.И. Кусто серии экспериментов с подводными домами. В 1966 году директором Института океанологии А.С. Мониным и его заместителем И Е. Михальцевым было принято решение оценить перспективы, которые открывает этот новый подход к исследованию тонких взаимодействий толщи воды со дном. В теории он мог предоставить возможность приборных исследований in-situ и прямого контакта ученого-водолаза с изучаемым объектом в природной обстановке.

В то время Институт не располагал проектными мощностями для разработки конструкторской документации на подводную лабораторию, поэтому было решено привлечь к работам членов подводных технических клубов: тогда подводным спортом занимались как студенты высших учебных заведений, так и высококвалифицированные конструктора т.н. «почтовых ящиков», и найти желающих и, главное, способных разработать проектную документацию на первую в стране стационарную подводную лабораторию, не было проблемой.

Московский клуб подводников ДОСААФ «Дельфин» учредил в своей структуре общественное конструкторское бюро, которое под техническим руководством научных сотрудников Института океанологии приступило к реализации проекта. К работе привлекли конструкторов знаменитого «Северного машиностроительного предприятия», г. Северодвинск, которые спроектировали корпус подворной лаборатории и изготовили его в цехах предприятия. Опорную часть подводной лаборатории – лафет – спроектировали студенты Московского авиационного института. Они же собрали основу в мастерских своего института. Обе части были доставлены по железной дороге в Южное отделение Института: уже там произвели их стыковку, изготовили и смонтировали внутреннее оборудование.

Лаборатория имела форму горизонтального цилиндра с рабочими и жилыми помещениями.

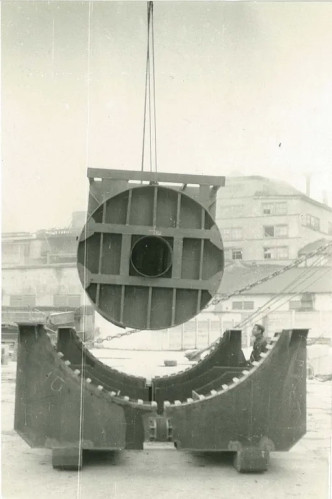

Стыковка в Южном отделении Института океанологии изготовленной «Северным машиностроительным предприятием»

(г. Северодвинск) корпуса подводной лаборатории

с изготовленным мастерскими Московского авиационного института лафетом

Характеристики глубоководной станции «Черномор» 1968 года

- длина – 8 м;

- ширина – 2.9 м;

- высота над грунтом – 5–6 м;

- водоизмещение – 62 т;

- жилой отсек – длина 7.8 м, высота 2.05 м, ширина 2.7 м;

- экипаж подводного дома – 4–5 человек.

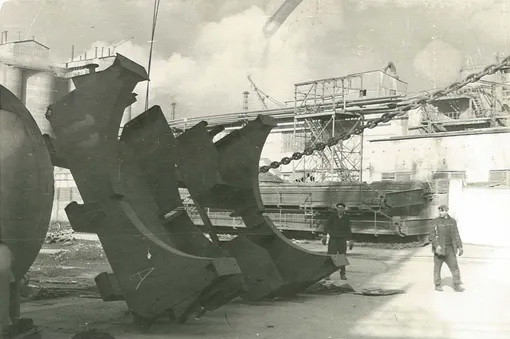

Опорная часть подводной лаборатории – лафет

Как он устроен: конструкция подводного дома «Черномор»

Обитаемый объем лаборатории размещал экипаж из 5 человек и был разделен на жилой (кубрик), лабораторный и приемо-выходной водолазный (с санитарной выгородкой) отсеки. Водолазный отсек с закрывающимися люками обеспечивал выход людей в водолазном снаряжении в воду, когда лаборатория находилась на дне, или на верхнюю палубу, после всплытия на поверхность.

В конструкцию лаборатории были заложены несколько характеристик, частично свойственных подводным лодкам. Лаборатория имела систему водяного балласта, которая давала ей возможность самостоятельно погружаться и всплывать на поверхность. Прочный корпус позволял экипажу проводить декомпрессию на дне с последующим всплытием на поверхность.

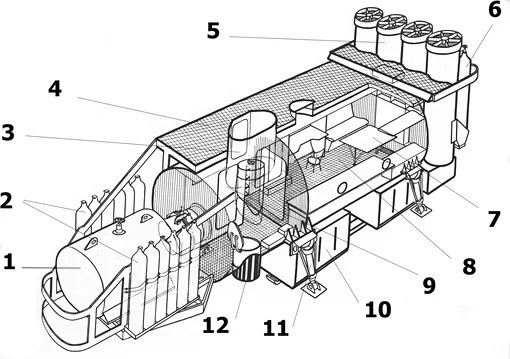

Общее расположение подводной лаборатории «Черномор-2»:

1 – спасательная капсула, 2 – баллоны со сжатым кислородном,

3 –рубка с палубным люком, 4 – верхняя палуба, 5 – аккумуляторные батареи в герметичных корпусах,

6 – баллоны со сжатым воздухом, 7 – кубрик, 8 – лабораторная зона,

9 – водолазный отсек с санитарной выгородкой, 10 – опорный лафет с балластными бункерами,

11- гидравлические опоры-амортизаторы, 12 – выходная водолазная шахта.

Бортовых запасов кислорода в баллонах, химических средств очистки воздуха от углекислого газа и антропотоксинов, а также электроэнергии в аккумуляторных батареях хватало, чтобы создавать и поддерживать в отсеках необходимый состав искусственных дыхательных смесей на основе азота с обедненным кислородом на внушительных глубинах. В аварийных ситуациях допускалась автономная работа подводной станции без подачи с поверхности воздуха и электроэнергии. Эти качества лаборатории не раз спасали жизнь экипажу в штормовых условиях в течение многих лет ее эксплуатации. 5

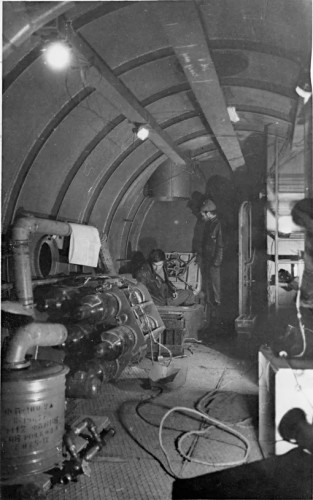

Монтаж внутреннего оборудования подводной станции

Базировалась подводная лаборатория в Южном отделении Института океанологии. Свой первый исследовательский сезон она провела в 1968 году в акватории Голубой бухты (р-н Геленджика) на глубине 14 м.

В 1969 году «Черномор», отработавший свой первый сезон на глубинах до 14 м, был модернизирован и получил название «Черномор-2». После переоборудования рабочая глубина «Черномора-2» увеличилась до 30 м.

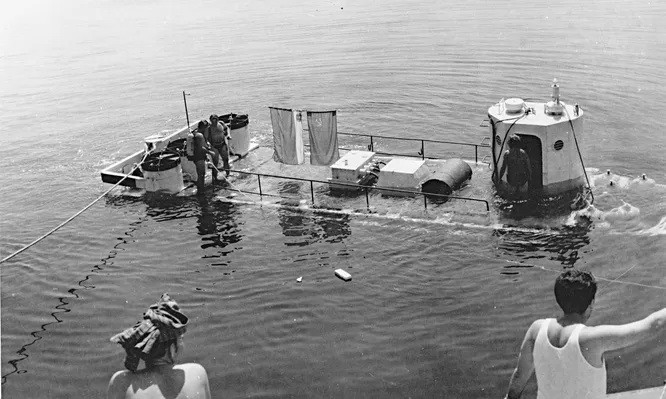

Подводная лаборатория «Черномор-2» на стропах 100-тонного плавкрана

Начало летних экспедиционных работ в море. Геленджик, Голубая бухта, весна 1969 г.

Первые погружения, или подготовка к жизни под водой

Первое погружение на глубину 14 м состоялось летом 1968 года в Голубой бухте Черного моря. В течение месяца 28 акванавтов в составе пяти рабочих групп изучали возможность выполнения океанографических работ и проводили методические исследования. Программа серии погружений в 1969 году на глубины 12 м и 24 м предусматривала комплексные океанологические исследования.

При изучении донных отложений геологи с помощью пневматического бура углубились в дно на 11,2 м. Биологические работы предполагали изучение вопросов биологии и поведения рыб. Для физических исследований вблизи «Черномора» был оборудован полигон с многочисленными измерительными приборами.

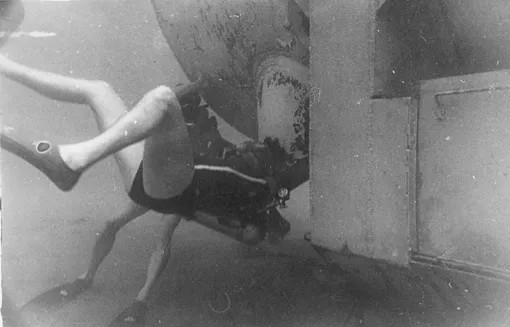

Рабочий момент. Акванавт-исследователь В. Николаев снимает

показания забортных оптических датчиков

Сезон 1971 года для «Черномора» был особенным: ему, как говорят в народе, «досталось по полной». Год начался, как и предыдущие, с чистки и покраски корпуса. Однако подводная лаборатория была вновь модернизирована. Были перекомпонованы системы жизнеобеспечения и энергоснабжения. Все стало проще, а следовательно, надежнее. Теперь «Черномор-2М» стал более автономным: при экипаже из 5 человек запаса кислорода хватило бы на 25-30 дней, запаса газовой смеси – на 15-20 дней. С берегом лабораторию связывал только кабель подачи электроэнергии и кабель-трос телефонной связи, на борту имелись аварийные аккумуляторы с запасом энергии на 8-10 дней.

Выход в воду для сбора образцов

Акванавт-исследователь возвращается в подводную лабораторию

после работы на объекте

Самое длительное погружение подводной станции «Черномор-2М»

«Черномор-2М» встал на грунт 11 июля 1971 года. С 11 по 25 июля были проведены технические испытания систем подводной лаборатории, тренировки новых членов экипажа, отработаны методы технического обеспечения подводной лаборатории с поверхности.

Все было готово для проведения самого длительного подводного эксперимента – 70 дней на глубине 15 м.

Одна из самых непростых задач - подобрать экипаж, учитывая длительность эксперимента. Командиром был назначен Игорь Сударкин. Также в состав экипажа были утверждены: научный сотрудник, литодинамик Рубен Косьян; научный сотрудник, гидрооптик Олег Прокопов; научный сотрудник, гидрооптик Владлен Николаев; научный сотрудник, биогеограф Николай Денисов; старшина водолазной станции Алексей Насонов.

Научная задача заключалась в регистрации освещенности подводного светового поля и изучении литодинамики прибрежной зоны моря. Также планировалось исследовать биоценозы твердых грунтов и провести медико-физиологические работы.

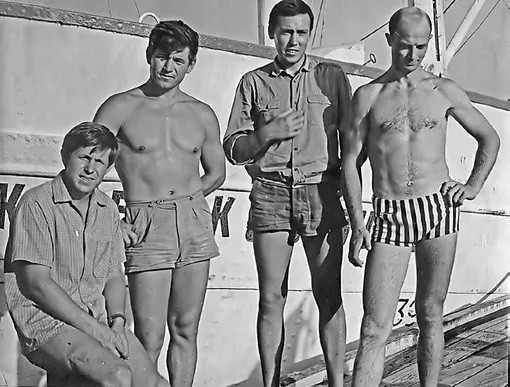

Базовый состав экипажа «Черномор-2М» (слева направо):

О. Прокопов, А. Насонов, Р. Косьян, И. Сударкин

Экипаж заселил подводную лабораторию 1 августа 1971 года. Распорядок дня акванавтов был очень насыщенный. В начале и конце каждого рабочего дня – сеансы медико-физиологических исследований, днем – работа за бортом и внутри лаборатории с научной аппаратурой, круглосуточные вахты, постоянный контроль параметров микроклимата, забор и передача на поверхность проб газовой смеси. Находилось время и для отдыха: чтобы позвонить родным, почитать, послушать музыку, «погулять» вечером за бортом, принять в подводном доме гостей. Гости спускались на непродолжительное время, так как все помнили о неизбежной декомпрессии.

На второй месяц пребывания экипажа под водой условия жизни в подводной лаборатории становились все тяжелее: высокая температура воздуха, причиной которой была непрерывная работа большого количества аппаратуры и электронного оборудования, и почти 100% влажность. Микроорганизмы в таких условиях развивались с ужасающей для биологов скоростью. Чтобы уберечься от стафилококка и ему подобных бактерий, акванавтам ежедневно приходилось полностью протирать все тело спиртом. Но их все равно постоянно преследовали простудные заболевания. Внутри дома было очень душно и жарко, а за время работы в холодной воде все члены команды сильно переохлаждались. Так, заболевшего Олега Прокопова сменил гидробиолог Николай Денисов. Казалось бы, работа шла своим чередом.

У моря были другие планы: 52 дня под водой

Серьезная неприятность настигла участников эксперимента 20 сентября: в 3 часа ночи начался шторм. И хотя Рубен Косьян с нетерпением ждал осенних штормов, поскольку мог получить уникальный материал по переносу донных осадков, такого не ожидал никто. Шторм усиливался. Оборвался кабель связи. В подводном доме в это время все, что было не закреплено, перекатывалось и летало. Из-за обрыва кабеля прекратилась подача электроэнергии - перешли на бортовые аккумуляторы.

«Черномор» било о дно, кидало в разные стороны, заваливало на левый борт и тащило к берегу. Удивительно, но паники не было, хотя акванавты понимали, что при экстренном всплытии их ждет взрывная декомпрессия. А на берегу полным ходом шла подготовка к спасению экипажа. Близкие люди акванавтов пребывали в панике. В какой-то момент из бункера лафета высыпался твердый балласт «Черномора», он стал легче и вскоре оказался на отмели.

Подводный дом, выброшенный штормом на отмель

Все члены экипажа выбрались наружу, их усадили в машину, умчали к декомпрессионной камере, и через 10 минут после выхода из подводного дома они уже были в барокамере на 30-метровой «глубине». Декомпрессия длилась 52 часа, но период полного восстановления организма у всех акванавтов оказался более длительным. Все они ощущали усталость, головную боль и повышенную утомляемость. Кто-то пришел в норму за 2-3 дня, кто-то — за неделю, а некоторые подорвали здоровье основательно. Торжественная встреча героев-акванавтов состоялась после их выхода из барокамеры.

Члены экипажа «Черномор-2М» после выхода из барокамеры (слева направо):

А. Насонов, И. Сударкин, Р. Косьян, Н. Денисов, В. Николаев с сыном

«Лаборатория "Черномор" была размером с железнодорожную цистерну. В ней поселились 5 акванавтов. Думаю, они добились бы своего, но на 52-е сутки разыгрался на редкость сильный шторм. Лабораторию сорвало с якорей и понесло к берегу. Жизнь людей была в опасности. "Черномор" выбросило на берег. У нас было не более 20-25 минут, чтобы доставить ребят в барокамеру, иначе кровь у акванавтов вскипела бы. К счастью, успели!» - из воспоминаний академика, доктора наук, акванавта Сергея Гуляра

В результате продолжительность смелого эксперимента составила 52 дня. На тот момент и на все последующие годы это было самое длительное пребывание людей под водой в нашей стране. А «Черномор-2М» на следующий день, 22 сентября, был снят с отмели буксиром и занял привычное место своей зимней стоянки.

В результате погружения были получены уникальные научные данные в области геологии, биологии, литодинамики, оптики и физиологии. Работами 1972 года Институт океанологии завершил важный этап в области подводных исследований. Была освоена предельная для «Черномора» глубина, найдены оптимальные методы организации работ в подводных обитаемых домах, определены допустимые глубины для использования азотно-кислородных дыхательных смесей.

Большинство экспериментов выполнялись в Голубой бухте Черного моря, в Геленджике, на глубинах от 8 м до 30 м.

В 1974 году в рамках международной океанологической программы «Черномор» был переведен в Болгарию, где в районе мыса Маслен он был установлен на дно с международным советско-болгарским экипажем на борту.

Акванавты внутри подводной лаборатории «Черномор».

Глубина 20 метров. Болгария, мыс Маслен Нос, 1974 г.

На фотографии слева направо : А.М. Подражанский, Г.А. Стефанов, Н. Дуков (Болгария), О. Куприков, П.А. Боровиков (главный конструктор проекта «Черномор»)

Всплытие «Черномора» по окончании советско-болгарской экспедиции

с поднятыми советским и болгарским флагами

По окончании исследовательской программы по просьбе болгарской стороны «Черномор» оставили в Варне в качестве музейного экспоната. «Черномор» прослужил отечественной науке пять сезонов подряд. В нем в разных экипажах проработало более 50 ученых со всей страны. Всего за время существования подводной лаборатории Институт океанологии им. П.П. Ширшова Академии наук СССР провел порядка 20 экспериментов. Один раз за это время «Черномор» затонул, но был поднят со дна, отремонтирован и опять спущен под воду. Неоднократно попадал в шторм и однажды был выброшен на берег.

После пяти лет подводных исследований «Черномор» стал последним подводным домом в стране — и одним из последних подводных домов в мире, войдя в историю отечественных океанологических исследований.

Материал подготовлен на основе статьи Т.М. Подымовой «Черномор»: к 50-летию самого продолжительного эксперимента», опубликованной в журнале «Океанологические исследования» за 2021 год, при непосредственном участии разработчика «Черномора» П.А. Боровикова, сотрудников Музея и Южного отделения Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН.

Из истории Черноморского полигона ИО РАН, г.Геленджик

https://ocean.ru/index.php/novosti-left/smi-o-deyatelnosti-instituta/item/3471-52-dnya-pod-vodoj-chem-zakonchilsya-rekordnyj-eksperiment-sovetskoj-glubokovodnoj-stantsii-chernomor?print=1&tmpl=component#sigProId9992aac4df